目录

快速导航-

| Silk Roads: Path to Great Rejuvenation

| Silk Roads: Path to Great Rejuvenation

-

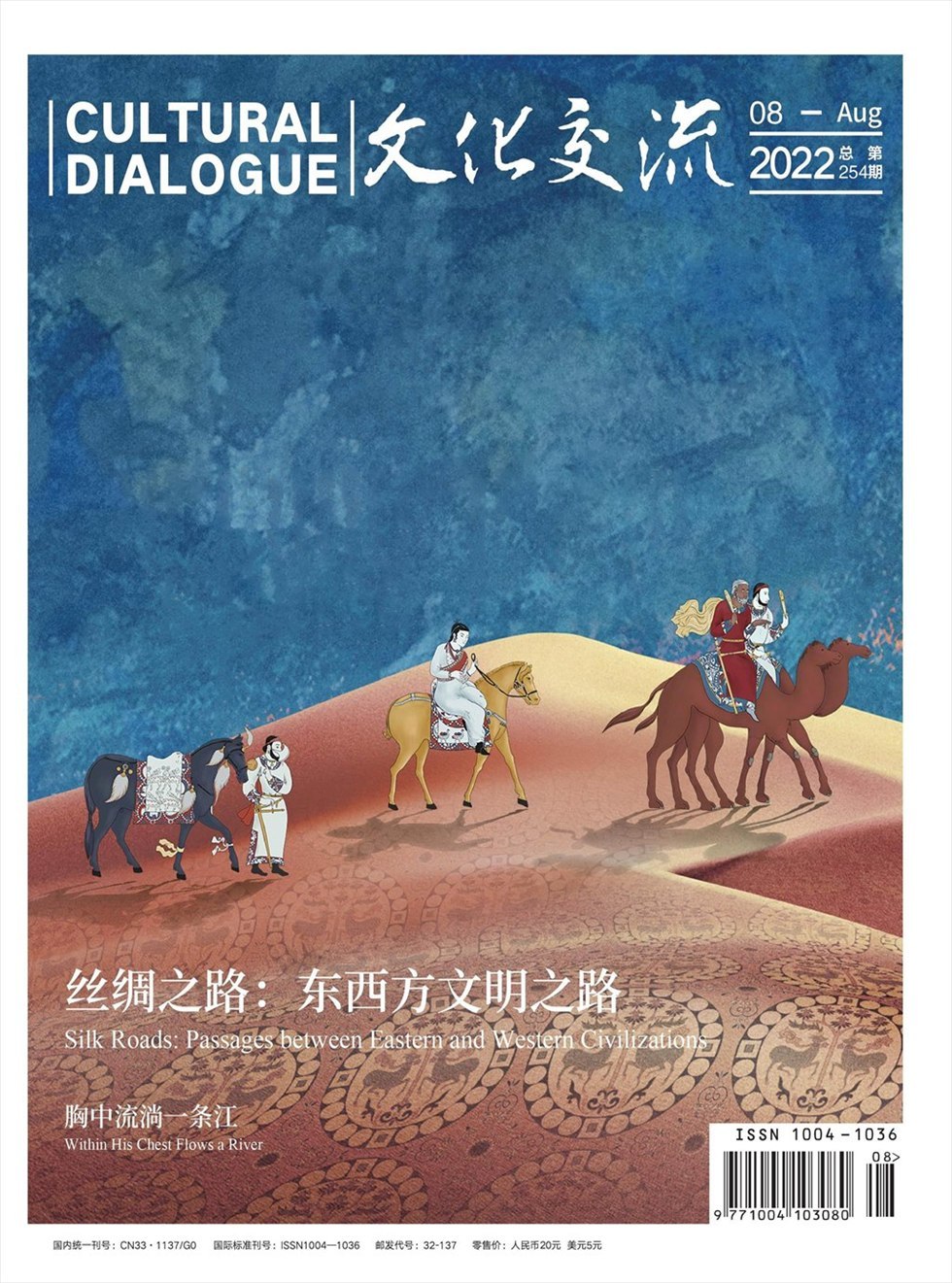

本期视点 | 丝绸之路:东西方文明之路

本期视点 | 丝绸之路:东西方文明之路

-

本期视点 | 西海云长 民族融合

本期视点 | 西海云长 民族融合

-

本期视点 | 从杭州到撒马尔罕,焕发全新活力

本期视点 | 从杭州到撒马尔罕,焕发全新活力

-

艺术人生 | 胸中流淌一条江

艺术人生 | 胸中流淌一条江

-

艺术人生 | 常青:水墨世界的“入侵”者

艺术人生 | 常青:水墨世界的“入侵”者

-

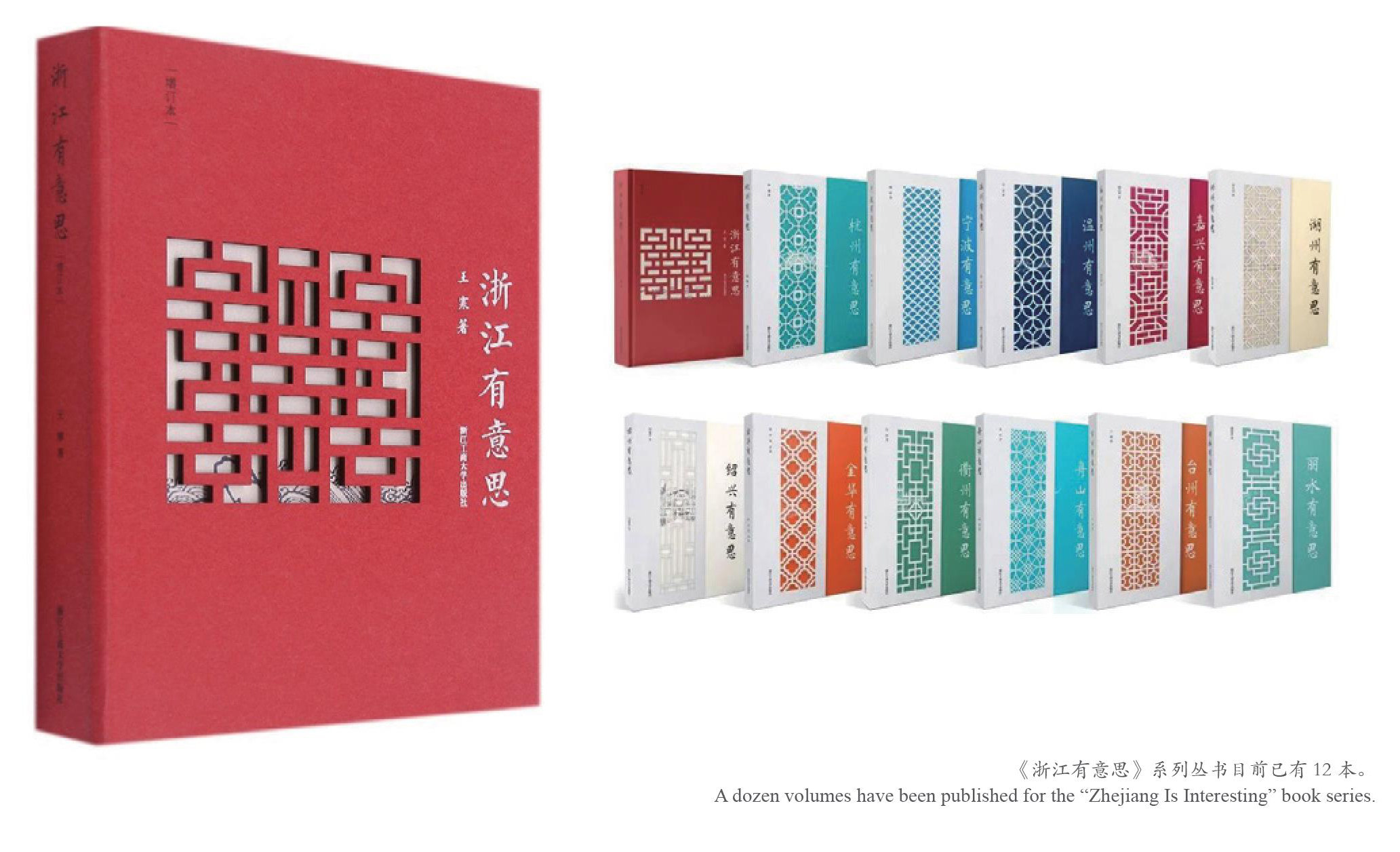

赏阅天地 | 王寒: 江南清丽地 还数《浙江有意思》

赏阅天地 | 王寒: 江南清丽地 还数《浙江有意思》

-

宋韵文化 | 青绿与少年

宋韵文化 | 青绿与少年

-

宋韵文化 | “六一泉”边东坡庵

宋韵文化 | “六一泉”边东坡庵

-

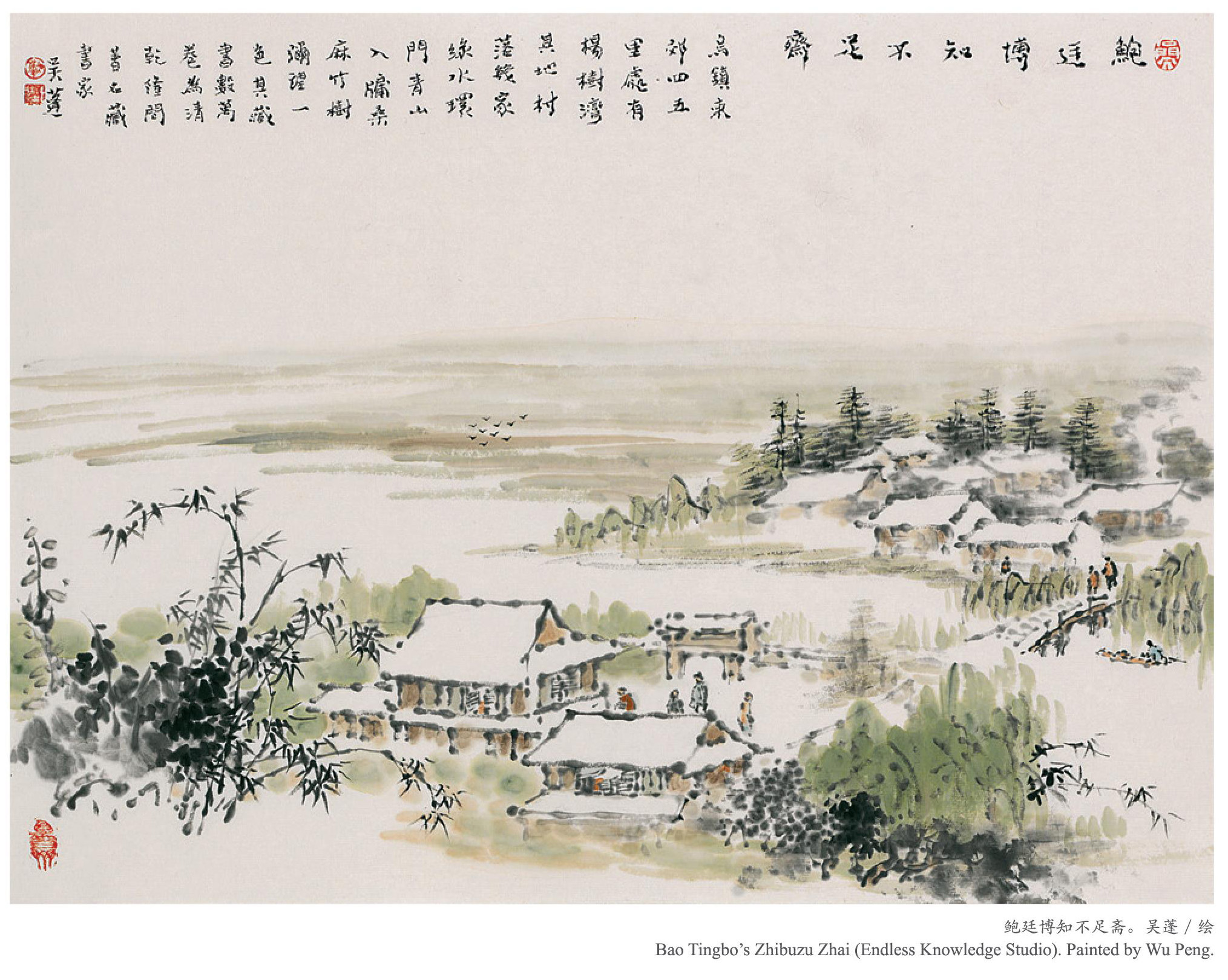

博古通今 | 鲍廷博:依运河而居的藏书家

博古通今 | 鲍廷博:依运河而居的藏书家

-

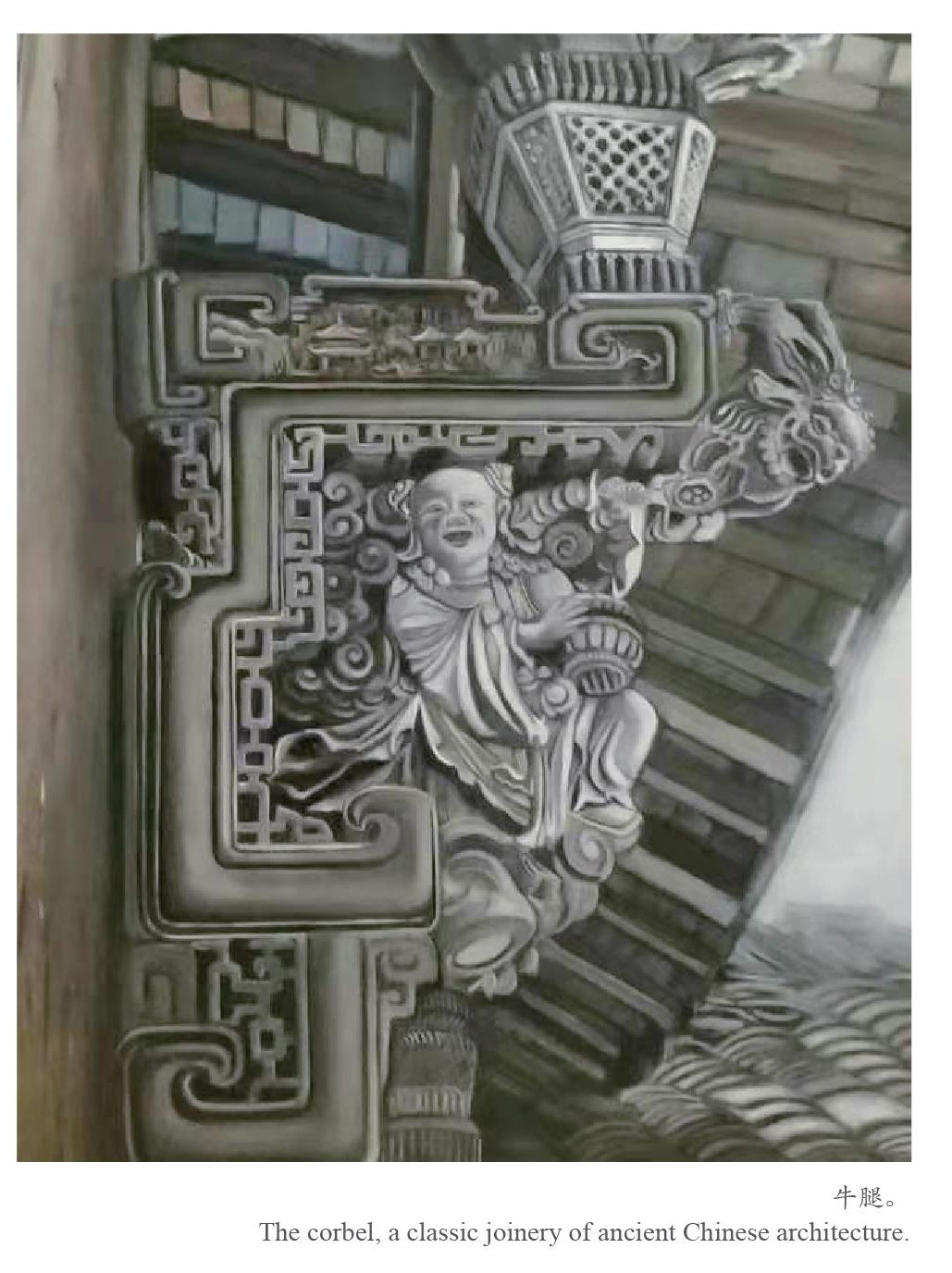

博古通今 | 王开明:用油画艺术展现最美牛腿

博古通今 | 王开明:用油画艺术展现最美牛腿

-

多彩画卷 | “江南吐鲁番”的葡萄熟了

多彩画卷 | “江南吐鲁番”的葡萄熟了

-

品味中国 | “半辈子都在中国”的唐云有一个心愿

品味中国 | “半辈子都在中国”的唐云有一个心愿

-

好山好水 | 灵波诗眼的海岛古井

好山好水 | 灵波诗眼的海岛古井

-

匠心瑰宝 | 吴子熊:让玻璃艺术走向世界

匠心瑰宝 | 吴子熊:让玻璃艺术走向世界

登录

登录