目录

快速导航-

如初见 | 成熟

如初见 | 成熟

-

晨读本 | 泉

晨读本 | 泉

-

晨读本 | 窗外的风景

晨读本 | 窗外的风景

-

晨读本 | 细节

晨读本 | 细节

-

晨读本 | 拥抱

晨读本 | 拥抱

-

晨读本 | 早秋

晨读本 | 早秋

-

万物生 | 仰望星辰的奇女子

万物生 | 仰望星辰的奇女子

-

万物生 | “椄”这个字

万物生 | “椄”这个字

-

万物生 | 飞来树

万物生 | 飞来树

-

笔生花 | 今年三月三

笔生花 | 今年三月三

-

笔生花 | 红红的小辣椒

笔生花 | 红红的小辣椒

-

笔生花 | 市声拾趣

笔生花 | 市声拾趣

-

笔生花 | 乡村与城市, 需要各自的智慧

笔生花 | 乡村与城市, 需要各自的智慧

-

锦年华 | 我的歌手梦

锦年华 | 我的歌手梦

-

锦年华 | 恐惧记

锦年华 | 恐惧记

-

锦年华 | 欣赏心灵的成长

锦年华 | 欣赏心灵的成长

-

锦年华 | 请回答, 我的青春

锦年华 | 请回答, 我的青春

-

全世爱 | 梨花堆雪

全世爱 | 梨花堆雪

-

全世爱 | 那一车滚落的咸鸭蛋

全世爱 | 那一车滚落的咸鸭蛋

-

全世爱 | 寻梦

全世爱 | 寻梦

-

全世爱 | 四处奔走的父亲

全世爱 | 四处奔走的父亲

-

全世爱 | 小芽

全世爱 | 小芽

-

全世爱 | 心上开出一朵花

全世爱 | 心上开出一朵花

-

想象力 | 心愿面包店

想象力 | 心愿面包店

-

想象力 | 一把刀

想象力 | 一把刀

-

想象力 | 鹰和人

想象力 | 鹰和人

-

美如画 | 北纬三十度的海味之想不明白的海蜒

美如画 | 北纬三十度的海味之想不明白的海蜒

-

美如画 | 柿叶满庭红颗秋

美如画 | 柿叶满庭红颗秋

-

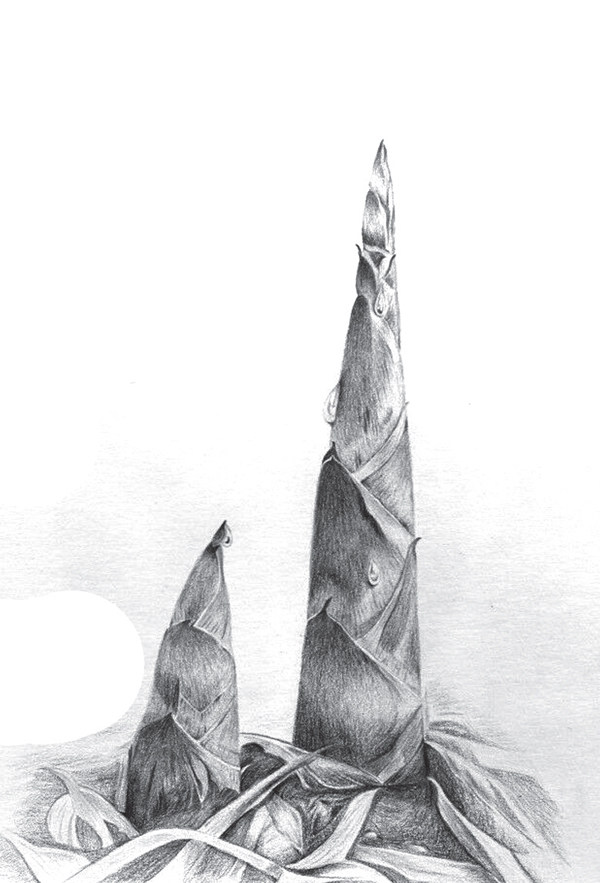

美如画 | 听笋

美如画 | 听笋

-

美如画 | 一架扁豆一架秋风

美如画 | 一架扁豆一架秋风

-

美如画 | 牛衣古柳卖黄瓜

美如画 | 牛衣古柳卖黄瓜

-

美如画 | 由绚烂归于平淡

美如画 | 由绚烂归于平淡

-

美如画 | 大地深红

美如画 | 大地深红

-

美如画 | 鸟

美如画 | 鸟

-

倾阅读 | 狗和猫

倾阅读 | 狗和猫

-

倾阅读 | 庄子的蝴蝶与薛定谔的猫

倾阅读 | 庄子的蝴蝶与薛定谔的猫

-

倾阅读 | 汉字意象

倾阅读 | 汉字意象

-

倾阅读 | 据说天才都是夜猫子, 靠谱吗?

倾阅读 | 据说天才都是夜猫子, 靠谱吗?

-

倾阅读 | 怎么“拥有” 一个笑话

倾阅读 | 怎么“拥有” 一个笑话

-

倾阅读 | 夏日贝加尔湖

倾阅读 | 夏日贝加尔湖

-

倾阅读 | 沈从文: 怀抱一份动人的自负

倾阅读 | 沈从文: 怀抱一份动人的自负

-

星星诗 | 寂寞

星星诗 | 寂寞

-

星星诗 | 我想活得像一朵云

星星诗 | 我想活得像一朵云

-

星星诗 | 无题

星星诗 | 无题

-

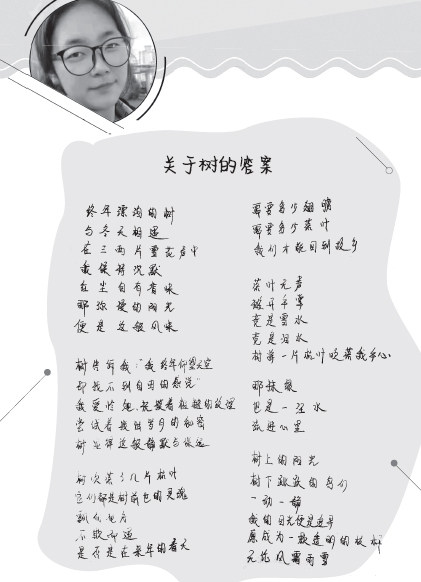

星星诗 | 关于树的答案

星星诗 | 关于树的答案

-

星星诗 | 藏在时光里的诗意

星星诗 | 藏在时光里的诗意

-

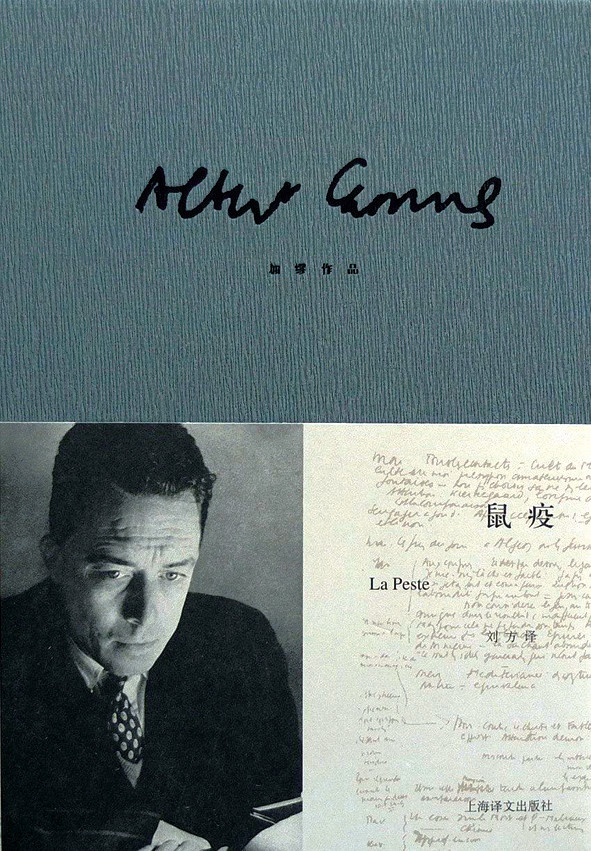

读书会 | 重读《鼠疫》

读书会 | 重读《鼠疫》

-

读书会 | 《鼠疫》: 在荒谬和无助中重拾希望

读书会 | 《鼠疫》: 在荒谬和无助中重拾希望

-

读书会 | 加缪: 理想主义者与孩子气的混合

读书会 | 加缪: 理想主义者与孩子气的混合

-

先生说 | 南村的树叶

先生说 | 南村的树叶

-

先生说 | 键盘时代说写字

先生说 | 键盘时代说写字

-

先生说 | 逆本能

先生说 | 逆本能

-

上镜吧 | 无所思

上镜吧 | 无所思

-

上镜吧 | 如果我再靠近您一点

上镜吧 | 如果我再靠近您一点

-

上镜吧 | 小城食纪

上镜吧 | 小城食纪

-

蚯蚓九段 | 英语课

蚯蚓九段 | 英语课

-

互动吧 | 清秋白露, 最是人间好时节

互动吧 | 清秋白露, 最是人间好时节

登录

登录